はじめに

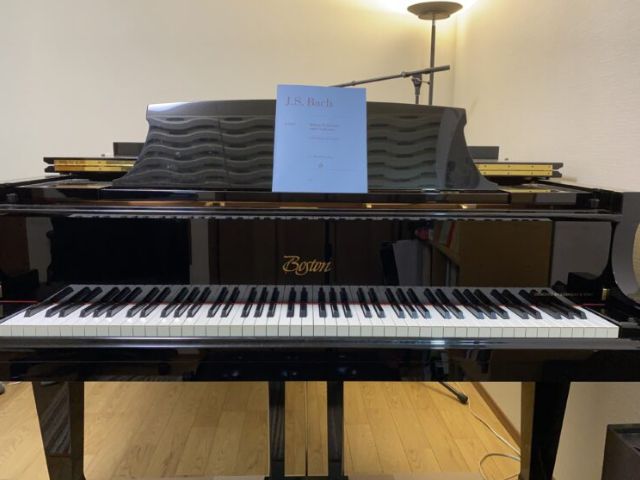

金久保

金久保皆さんこんにちは!かなくぼピアノ教室、講師の金久保亮佑です!

ピアノを演奏する上で、誰もが一度は悩むであろうミスタッチ。

音楽の流れを止めてしまったり、集中力を散らすさせたりと、気になるものですよね。

もちろん、演奏において完璧であることだけが重要ではありません。

それよりも、音楽がいかに素晴らしいか、その曲を心を込めて弾いているかが大切であることは言うまでもありません。

しかし、弾く側としては、やはりできる限りミスは減らしたいと願うものです。

今日のブログでは、ピアノ講師の私の視点から、この「ミスタッチ」をできる限り減らすための練習方法について考えていきたいと思います。

ミスタッチはなぜ発生するか?

まず、ミスタッチがなぜ起こるのかを理解することが、対策を講じる上で非常に重要です。

ピアノを練習していると、誰しもがミスを経験します。そのミスには様々な原因が考えられます。

指使いの不適切さ

指の運び方がスムーズでなかったり、無理な指使いをしていると、鍵盤から指が離れてしまったり、意図しない隣接する鍵盤を叩いてしまうことがあります。

最適な指使いを見つけることは、ピアノのテクニックの基本中の基本であり、これをないがしろにしていると、いつまで経ってもなかなか上達しないでしょう。

例えば、同じ指ばかりを使っていたり、指の移動距離が大きすぎると、ミスタッチにつながりやすくなります。

ポジションの準備不足

鍵盤を弾く前に指が正しい位置にしっかりと準備できていないと、ミスが起こりやすくなります。

ピアノは、弾く前に鍵盤の上に指が来ていれば、ミスは起こりようがない楽器。

だからこそ、その準備が大切なのです。

視覚への過度な依存を減らす

演奏中に鍵盤や手を常に見つめていると、視野が狭くなり、指先の感覚がおろそかになりがちです。

目は、広い範囲を同時に捉えることができず、情報処理の速度も感覚器官に比べて遅いため、動きの速いピアノ演奏では追いつかないことがあります。

目ではなく、指先の感覚(触覚)で音やポジションを探れるようになると、ミスは格段に減ります。

身体の不動性

演奏中に身体の重心が固定されたままだと、無理な体勢で弾くことになり、ミスを誘発する可能性があります。

ピアノは鍵盤の幅が広く、曲の展開によって様々な物理的条件が求められるため、状況に合わせて身体の重心を微細にに調整することが、スムーズな演奏とミスの減少につながります。

リズム感の欠如

体の中に音楽のリズムがしっかりと取り込まれていないと、動作が硬くなり、ミスが起こりやすくなります。

特に緊張時などは体が硬直してしまい、普段は弾ける箇所でもミスをしてしまうことがあります。

体の内側でしっかりとリズムを感じ、音楽の流れに乗ることが重要です。

無駄な動きの多さ

指が必要以上に鍵盤から離れていたり、腕や手首が不必要に大きく動いていると、指と鍵盤のコンタクトが失われ、ミスにつながります。

技術的に難しい箇所ほど、無駄な動きがなくなり、指が鍵盤に吸いつくように見えるのが、上手なピアニストの特徴と言えるでしょう。

注意散漫

演奏中に音楽的意味や次に弾くべき音に集中できていないと、ミスが起こりやすくなります。

常に次に何が来るのかを意識しながら練習することが大切です。

譜読みの不確かさ

楽譜の読み間違いや、音符の配置を正確に把握できていない場合も、ミスの原因となります。

音符同士の距離感(度数)を理解し、楽譜と鍵盤上の位置関係を結びつけて考えることが、スムーズな譜読みに繋がり、ミスの減少にも寄与します。

「良いミスタッチ」と「悪いミスタッチ」

ミスタッチと一言で言っても、その性質によって、改善へのアプローチが変わってくる場合があります。ここでは、私が考える「良いミスタッチ」と「悪いミスタッチ」について解説します。

良いミスタッチ: 弾く直前にミスをするとわかるミスタッチ

これは、指が鍵盤に触れるその前に音を出す瞬間に、「あっ、違う」とミスに気づくケースです。

例えば、指のポジションがずれていたり、次に押そうとした鍵盤が意図したものと違うことに、実際に音が出る前に気づく場合です。

このようなミスは、指先の感覚や楽譜の予備的な認識が働いている証拠であり、むしろ改善の兆しと捉えることができます。

なぜなら、ミスを未然に防ぐための感覚器官や認知プロセスが活発に機能しているからです。

このミスが起こった場合は、どこがどのように間違っていたのかを冷静に分析し、正しい指の配置や動きを再確認することで、次のミスを防ぐことができます。

悪いミスタッチ: 弾いてからミスをしたとわかるミスタッチ

一方、これは実際に音が出て初めて「間違えた」と認識するミスです。

指が意図しない鍵盤を叩いてしまったり、リズムがずれてしまったり、和音が濁ってしまったりと、音としてミスが顕在化するケースです。

このようなミスは、指の準備不足、視覚への過度な依存、リズム感の欠如、あるいは音楽的な理解の曖昧さなど、より根本的な原因に根ざしている可能性が高いと言えます。

この「悪いミスタッチ」をできる限り減らしていくことが、よりスムーズで安定した演奏へと繋がる重要なポイントとなります。

悪いミスタッチを減らす練習法

それでは、この「悪いミスタッチ」を減らすためには、具体的にどのような練習をすれば良いのでしょうか。

最適な指使いを意識的に選択する

楽譜に書かれている指使いを鵜呑みにするのではなく、前後の音との繋がりや手の動きやすさを考慮し、自分にとって最適な指使いを見つけることが重要です。

100回練習しても弾けなかった箇所が、指使いを一つ変えるだけで一瞬で弾けるようになることは、決して珍しいことではありません。

指をくぐす必要がある場合も、どの指を使うと次のポジションへスムーズに移動できるかを常に考えましょう。

弾く前に鍵盤に触れることを徹底する

音を出す直前に、指が目的の鍵盤にしっかりと触れている状態を作ることを意識しましょう。

これにより、ミスを未然に防ぐことができます。

ミスが多い人は、指が鍵盤から離れている時間が長く、無駄な動きが多い傾向があります。指と鍵盤の接触を保つように心がけましょう。

視覚への依存度を下げる

演奏中は、鍵盤を凝視するのではなく、指先の触覚を最大限に活用しましょう。

鍵盤の配置は、黒鍵の配置など、触覚で認識できる手がかりがあります。

目をつぶって部分練習をするのも、触覚を鋭敏にするための効果的な練習です。

ただし、跳躍など、視覚的な確認が必要な箇所では、ポイントを絞って視覚を活用しましょう。

まるでパソコンのブラインドタッチのように、指先が鍵盤の配置をマップ化していくイメージを持つと良いでしょう。

身体の重心を意識し、柔軟に移動させる

演奏中、身体が固まった状態にならないように注意しましょう。

曲の音楽的流れや音域の変化に合わせて、体の重心を前後左右に微細に移動させることで、より自然な無理のない動きを促し、ミスを減らすことができます。

例えば、左手が低音域を演奏する際は、身体の重心を左に移動させる、などです。

ただし、体幹が傾かないように注意することが重要です。

ちなみにスケールやアルペジオの練習は、正しい重心移動を体で覚えるための良い練習になります。

身体全体でリズムを感じる

身体の中に音楽のリズムを取り込み、硬直しないように意識しましょう。

リズムに乗ることで、正しいタイミングで動きを行うことができ、ミスを防ぐことに繋がります。

ゆっくりとしたテンポで正確に反復練習を行う

最初から速いテンポで練習するのではなく、指が正しい動きを覚えるまで、ゆっくりとしたテンポでミスなく弾けるようになるまで繰り返し練習することが非常に重要です。

10回ミスなく弾けるようになったら、今度はそれを連続で10回ミスなく弾けるように練習しましょう。

もし途中でミスしたら、再び最初からやり直します。

この練習を行う際は、無理のない非常に遅いテンポで、指に動きを覚え込ませることを意識しましょう。

常に次に弾く音を意識する

演奏中、今弾いている音だけでなく、次に弾くべき音、その先の音楽的フレーズの流れを常に意識的に意識する練習を行いましょう。

これにより、音楽的な方向性が明確になり、指の迷いを減らし、ミスを防ぐことができます。

特に苦手な箇所では、非常に遅いテンポで、次にどのような指の動きをするのかを考えながら練習することが重要です。

楽譜の音符の距離感を把握する

楽譜上の音符同士の縦方向の距離(度数)と、それがピアノの鍵盤上でどれくらいの距離に対応するのかを体で理解しましょう。

楽譜を幾何学的な模様のように捉え、音符の距離感を意識的に意識することで、譜読みの速度が向上し、ミスを減らすことに繋がります。

また、繰り返し現れる同じ形の音型を意識的に見つけ出し、集中的に練習することも、効率的な練習に繋がります。

見つけた音型は楽譜に書き込んでおくと良いでしょう。

まとめ

今回のブログでは、ピアノ演奏におけるミスをできる限り減らすための練習方法について、様々な観点から解説しました。

- 最適な指使いの選択

- 弾く前の確実な準備

- 視覚への過度な依存からの脱却

- 身体の重心の意識的なコントロール

- 全身で感じるリズム感

- 正確な反復練習

- 先を見据えた音楽的な意識

- 楽譜の距離感の把握とパターン認識

これらのポイントを意識して練習に取り組むことで、ミスは着実に減っていくはずです。ミスを恐れるのではなく、その原因を分析し、正しい練習を継続していくことが、上達への近道です。

焦らず、一つ一つの音を大切に、楽しみながらピアノの練習に取り組んでいきましょう。