ピアノ演奏とコストパフォーマンス―効率と情熱のバランスを求めて

芸術に「コスパ」を持ち込むということ

「先生、効率よく上達できる曲はありますか?」

生徒さんからこんな質問を受けることがあります。ちなみにSNSを運用していると、フォロワーさんからもよく聞かれますね。

最初にこの質問を聞いたとき、正直なところ少し戸惑いました。音楽という芸術の世界に「コストパフォーマンス」という概念を持ち込むことに、なんとなく違和感を覚えたのです。

しかし、ピアノ講師として多くの生徒さんと接するうちに、この視点が実は非常に重要であることに気づきました。限られた時間の中で最大限の成果を得たいと考えるのは、決して間違いではありません。むしろ、効率を意識することで、より充実したピアノ人生を送ることもできるのです。

今回は、「ピアノ学習をコストパフォーマンスで考える」という、一見すると無機質に思えるアプローチが、実は音楽への愛を深める有効な手段になりうることをお話ししたいと思います。

ピアノ学習における「コスト」と「パフォーマンス」とは

まず、ピアノ学習における「コスト」と「パフォーマンス」を定義してみましょう。

ここでいう「コスト」とは、もちろんお金のことではありません。練習に費やす時間、曲の技術的難易度、必要とされる集中力や精神的エネルギーなど、曲を仕上げるために投入するあらゆるリソースを指します。例えば、ショパンのバラード第1番を弾けるようになるまでには、膨大な練習時間と高度な技術が必要ですし、考え方によっては精神的な成熟も欠かせない要素でしょう。これらすべてが「コスト」なのです。

一方、「パフォーマンス」は、演奏の聴き映え、弾けるようになったときの達成感、その曲を通じて得られる学習効果などを含んでいます。人前で演奏したときの反応、自分自身の満足度、技術的・音楽的成長など、その曲から得られるすべてのリターンがここに含まれます。

つまり、ピアノ学習における「コストパフォーマンス」とは、投入した努力に対してどれだけの成果や満足感を得られるかという、投資とリターンの関係を表しているのです。

曲によって異なる「効率」の実態

曲によって習得にかかる時間や労力が大きく異なるということは、たくさんピアノ曲を演奏してきた方なら経験的にわかるのではないかと思います。

例えば、ブルグミュラーの「アラベスク」は、初級者でも比較的短期間で形になり、発表会でも映える曲です。一方、バッハの「インベンション第1番」は、一見シンプルに見えても、各声部を独立させて弾くには相当な練習が必要で、聴衆への訴求力も限定的かもしれません。

しかし、ここで重要なのは、どちらが良い悪いという話ではないということです。

学習目的や演奏場面によって、それぞれの価値は変わってきます。発表会まで時間がない場合は前者が適していますし、基礎力を確実に身につけたい場合は後者が欠かせません。

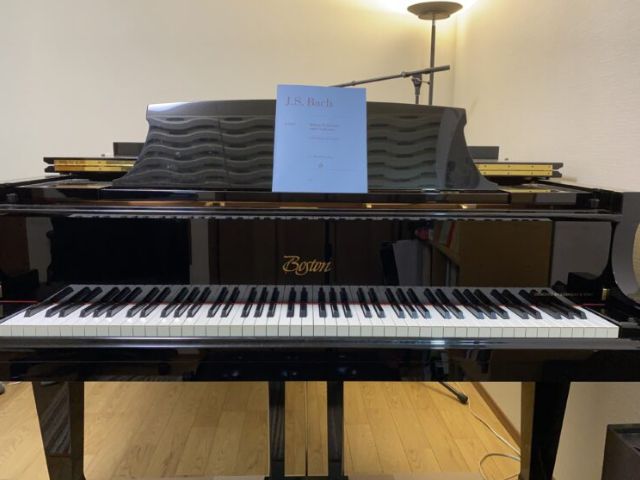

私の教室では、年に一度の発表会前には「映える曲」を選ぶ生徒さんが増えますが、普段のレッスンでは地道な基礎曲にも取り組んでもらっています。この使い分けこそが、効率的な学習の鍵となります。

レベル別に見る最適なアプローチ

生徒さんのレベルによって、コストパフォーマンスの考え方も変わってきます。

初級者の方

短時間で成果を得られる曲を多く取り入れることをお勧めしています。

「弾けた!」という達成感を早期に味わうことが、継続のモチベーションにつながるからです。例えば、簡単なポップスのアレンジや、8~16小節ほどで完結する小品などは、1〜2ヶ月で仕上げられ、周りの人にも披露しやすいため、コストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

中級者の方

技術と表現をバランスよく伸ばせる曲が効果的です。

例えばソナチネアルバムやロマン派の小品などは、適度な技術的課題を含みながら、音楽的な表現も学べます。この段階では、少し背伸びをしながらも、成長を実感できる曲選びが重要です。

上級者の方

困難を伴う大曲への挑戦が大きな成長をもたらします。

ショパンのエチュードやベートーヴェンのソナタなど、習得に年単位の時間がかかる曲でも、それを乗り越えたときの成長が計り知れません。この段階では、コストが高くても、それに見合う深い学びが得られるのです。

私の経験ですが、上級と言われるレベルに到達したとき、これまで以上に伸び悩みに直面することが多くなりました。

ピアノの伸びは必ずしも一定ではなく、「波」があります。伸び悩む時もあれば、大きなブレイクスルーを感じる時もあるのです。

ブレイクスルーは困難に挑むことで得られます。チャレンジ精神を持って取り組むことが、上級者には重要と言えるでしょう。

効率を意識することの本当の価値

コストパフォーマンスを意識することの意義は、単に「楽をする」ことではありません。

むしろ、限られた練習時間をどう配分するか、今の自分にとって最も必要な課題は何か、という戦略的な視点を持つことができるようになります。

例えば、難しいパッセージに1時間費やすより、全体を通して弾く練習を10分、苦手箇所を20分、表現の研究を30分といった具合に、時間を有効に使えるようになるのです。

また、自分の成長を客観的に把握できるようになることも大きなメリットです。「この曲は3ヶ月かかったけれど、確実に左手の独立性が向上した」「発表会用の曲は短期間で仕上がったが、基礎力の向上にはつながらなかった」など、投資対効果を冷静に分析できるようになります。

コストパフォーマンス重視の落とし穴

しかし、効率ばかりを追求することには危険も潜んでいます。

最も大きな落とし穴は、「コスパが良い」ことと「自分が好き」であることが、必ずしも一致しないという点です。

効率を重視するあまり、本当に弾きたい曲を諦めてしまう生徒さんを見ることがあります。

「ショパンのノクターンが弾きたいけれど、難しそうだから簡単な曲にします」という声を聞くと、私は必ず「本当にそれでいいですか?」と問いかけます。確かに難しい曲は時間がかかりますが、「好き」という気持ちこそが、最も強力な学習の原動力なのです。

効率を追求するあまり、音楽の本質である「感動」や「憧れ」を犠牲にしてしまっては、本末転倒です。

ピアノを学ぶ目的は人それぞれですが、音楽を愛する気持ちを失ってしまっては、どんなに効率的に上達しても意味がありません。

「好きな曲」がもたらす特別な力

実は、「好きな曲」には、コストを超える特別な力があります。

私自身の話をいたしましょう。

私は中学生の頃、インターネットに夢中になっていました。インターネット上では、2000年代には自分の演奏をアップロードして披露する文化がすでにありました。(「サイバーコンサート」や「ピティナ」など、ご存じの方いらっしゃるでしょうか?)

私はこれらを片っ端から聴いていました。画面の向こう側で、ものすごい作品を弾いている人たちがたくさんいて、自分も弾いてみたいというあこがれを強く抱くようになっていたからです。

その過程で出会った知られざる音楽家たちに私は心惹かれました。例えばゴドフスキーやブゾーニといった編曲の大家たちは、まさにこの時期に出会った音楽家です。当時の私のレベルでは明らかに背伸びでしたが、どうしても弾きたいという情熱が、練習への没頭を生み出しました。毎日何時間練習しても苦にならず、一つ一つの音に込められた意味を探求する時間は、純粋な喜びでした。

結果として、ゴドフスキーの作品などは10年以上かけてようやく人前で演奏できるレベルになりましたが、その過程で得たものは計り知れません。技術的な向上はもちろん、音楽への理解、作曲家への共感、そして何より「音楽と向き合う」という体験そのものが、私の音楽人生を豊かにしてくれました。

生徒さんにも同じような経験をしてほしいと思っています。効率を度外視してでも挑戦したい曲があるなら、それは素晴らしいことです。その情熱こそが、大変な音楽体験をもたらしてくれるのです。

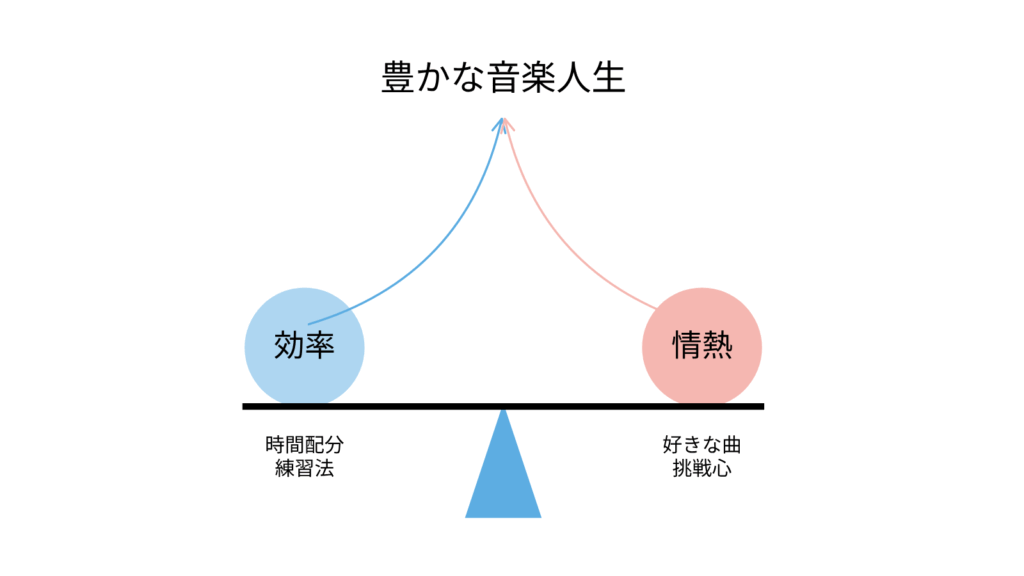

効率と情熱のバランスが生む豊かな音楽人生

結局のところ、ピアノ学習において大切なのは、効率を意識する冷静な学びと、効率を超える情熱的な挑戦の両立です。

普段は基礎練習や適正レベルの曲で着実に力をつけ、時には憧れの大曲に挑戦する。発表会前は聴き映えのする曲を選び、日常では地道なエチュードに取り組む。このような往復運動が、技術だけでなく、音楽への理解や愛情を深めていきます。

私がレッスンで心がけているのは、生徒さん一人ひとりの状況や目標に応じて、この「効率」と「情熱」のバランスを見極めることです。仕事が忙しい大人の生徒さんには効率的な練習法を提案しつつ、でも「この曲だけは弾きたい」という想いは大切にサポートします。

ピアノは一生続けられる素晴らしい趣味です。だからこそ、燃え尽きることなく、長く楽しく続けていくための工夫が必要です。コストパフォーマンスという視点は、その工夫の一つとして有効ですが、それがすべてではありません。

効率的な学習で得た時間的・精神的余裕を、本当に愛する曲への挑戦に注ぐ。そんな柔軟なアプローチこそが、豊かなピアノライフを実現する秘訣ではないでしょうか。

この記事のまとめ

- コスパを意識することはモチベ維持などの観点から重要

- コスパを重視しすぎると「好き」を見失う可能性もある

- 本当に好きな曲はコスパを超えて挑む価値がある

- 大切なのは「効率」と「情熱」のバランス