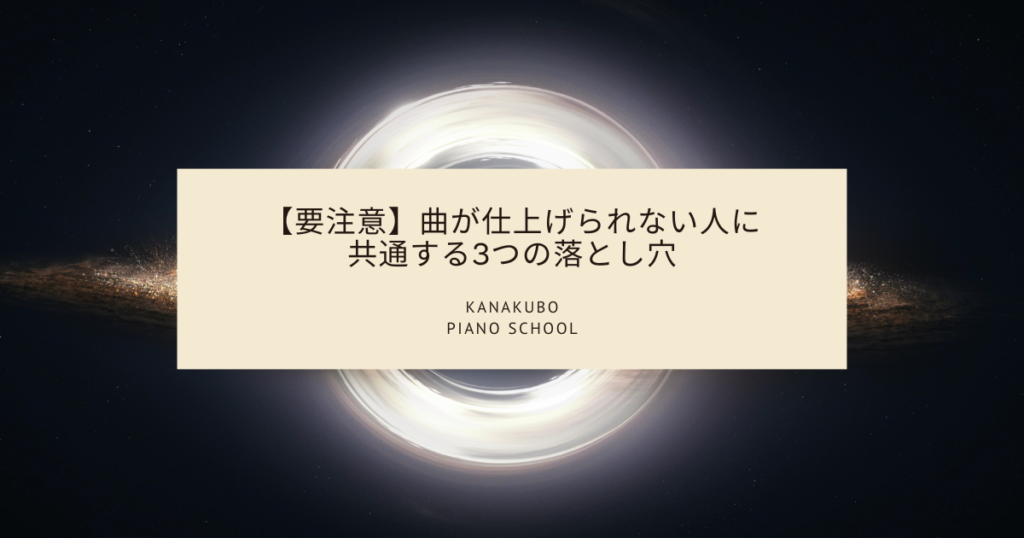

インヴェンションとシンフォニアがもたらす豊かな学び|初級者や中級者におすすめの作品、楽譜まで解説します!

はじめに

金久保

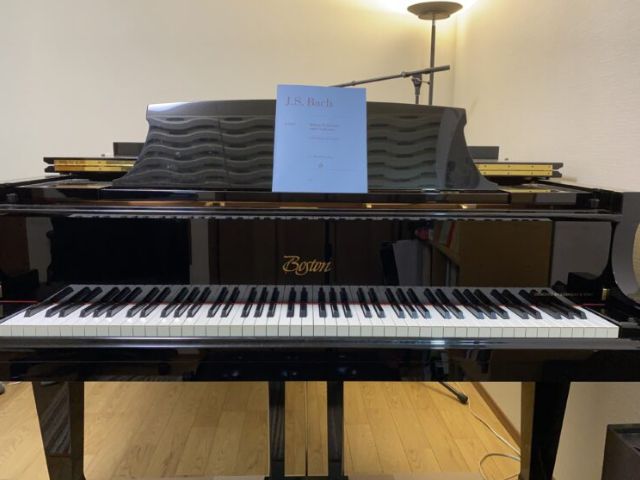

金久保こんにちは!かなくぼピアノ教室、講師の金久保亮佑です!

今回の記事では、ピアノを学習している初心者の方から中級者の方に向けて、バッハの「インヴェンション」と「シンフォニア」という楽曲集が、いかに実り多い学習をもたらしてくれるのかについて解説したいと思います。

これらの作品は、単なる練習曲として捉えられがちですが、実は音楽的な理解を深め、演奏技術を向上させるための宝庫のような存在なのです。

私自身、クラシック音楽を心から愛する一人として、生徒の皆さまが単にピアノが弾けるようになるだけでなく、音楽を深く理解し、豊かな聴衆へと成長していくことを願っております。

この記事を通して、「インヴェンション」と「シンフォニア」の魅力とその学習効果について知っていただければ幸いです。

インヴェンションとは

「インヴェンション(Invention)」と、より規模の大きな「シンフォニア(Sinfonia)」は、ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685 – 1750)によって作曲された鍵盤楽器のための楽曲集です。インヴェンションは2声で構成された15曲、シンフォニアは3声で構成された15曲から成り、合わせて30曲が収められています。

これらの楽曲は、バッハの息子であるヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのために書かれクラヴィーア教本の一部として編纂されました。

そのため、初歩的な練習曲という印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際には、これらの作品は単なる指の訓練に留まらず、対位法という作曲技法を学ぶ上で非常に重要な役割を果たします。

対位法とは、複数の独立した旋律線が、互いに調和しながら進行していく作曲技法のことです。

インヴェンションとシンフォニアでは、それぞれの声部が個性と独立性を持ちながら、他の声部と呼応し合い、音楽全体を形作っています。

この対位法的な書法は、鍵盤楽器という、左右の手や複数の指を同時に使う楽器の特性に深く根ざしており、奏者には左右の手の独立性はもちろんのこと、複数の旋律を同時に把握する感覚的な訓練や、音楽的な表現についての知的な判断が求められます。

バッハ自身は、これらの作品を通して、単に技術的な訓練だけでなく、音楽的、芸術的な問題に取り組むことを意図していたと考えられます。

作曲者によって示された音楽的な着想を、奏者自身がほんとうの意味で自分のものとし、それをいかに展開させ、より美しく、適切に表現していくのかという創造的な工夫こそが、これらの楽曲を学ぶ上で重要な要素なのです。

インヴェンションの学習効果

「インヴェンション」と「シンフォニア」を学ぶことは、演奏技術の向上だけでなく、音楽を深く理解するための多くの効果をもたらします。以下に、その主な学習効果を挙げさせていただきます。

指の独立性と左右のバランスの向上

2声または3声の対位法的な楽曲であるインヴェンションとシンフォニアを演奏するには、左右の手、そしてそれぞれの指が独立して動く必要があります。

それぞれの声部が異なる旋律を奏でるため、一方の手が主旋律を弾いているときにも、もう一方の手が伴奏や別の旋律をしっかりと演奏しなければなりません。

この訓練を通じて、指のコントロールが向上し、左右の手のバランス感覚が養われます。

これは、より複雑な楽曲を演奏するための基礎となる非常に重要なスキルです。

複旋律の同時的把握能力の養成

対位法音楽の核心は、複数の旋律を同時に聴き、それぞれの動きを感じ取ることです。

インヴェンションとシンフォニアの学習を通して、異なる旋律を同時に捉え、それらの関係性を理解する能力が自然と養われます。

これは、アンサンブル演奏やオーケストラの楽曲を聴く際にも非常に役立つ能力であり、音楽をより深く楽しむための鍵となります。

音楽的な表現力の深化

バッハは、これらの楽曲を通して、単なる技術的な訓練だけでなく、歌うような演奏法(カンタービレ奏法)を習得することの重要性を説いています。

音一つ一つ、旋律一つ一つを疎かにせず、常に心で感じ、心をもって美しく流れるように奏でることこそが、音楽演奏の本質であるとバッハは考えていたのでしょう。

インヴェンションとシンフォニアを丁寧に学ぶことで、豊かなフレージングやアーティキュレーションといった、より深い音楽的な表現力を身につけることができます。

楽曲構成と形式の理解

バッハの音楽は、緻密に設計され、計画された音の建築であると言えます。

インヴェンションとシンフォニアも例外ではなく、調和、均衡、対称性といった建築学的な原理に基づいて組み立てられています。

また、主題や動機といった音楽的な要素が、楽曲全体を通して有機的に展開していく様子を学ぶことができます。

これらの楽曲を分析し、その構成や形式を理解することは、他のクラシック音楽作品を理解するための基礎となり、楽曲全体の流れを把握する力を養います。

フーガへの導入

シンフォニアの大部分はフーガの書法に基づいて書かれています。

フーガとは、一つの主題(テーマ)が複数の声部によって次々と模倣されながら展開していく、高度な対位法的な楽曲形式です。

インヴェンションとシンフォニアを学ぶことは、フーガの基本的な概念や書法に触れるよい機会となり、将来的にフーガを理解し、演奏するための準備となります。

市田儀一郎氏は自身の著書の中で、これらの楽曲を「フーガ・インヴェンション」と名付けるほど、フーガとの関連性を指摘しています1。

創造性の刺激

バッハは、これらの楽曲において、既存の形式にとらわれず、自由で創意に満ちた作法を展開しています。

学習者は、作曲者によって示された着想を基に、自分自身の解釈を加え、いかにそれを美しく表現するかを工夫することで、創造性を刺激されます。

楽譜に書かれていることを忠実に再現するだけでなく、その奥にある音楽的な意図を理解し、自分なりの表現を追求する姿勢が育まれます。

バッハ音楽への理解深化

インヴェンションとシンフォニアは、バッハの音楽世界への入り口として最適な教材です。

これらの楽曲を通して、バッハの作曲様式、音楽思想、そして豊かな創造性を肌で感じることができます。

バッハの音楽に親しむことで、他のバロック音楽や、ひいてはクラシック音楽全般への興味関心が広がることも期待できます。

おすすめの作品(初心者)

インヴェンションとシンフォニアは全30曲ありますが、初心者の方には、比較的取り組みやすい楽曲から始めることをおすすめします。

インヴェンション 第1番 ハ長調 (BWV 772)

2声のインヴェンションの中でも最も有名で、明快な旋律とリズムが特徴です。

対位法的な書法を理解するための入門として最適で、左右の手のバランスや指の独立性を養うのに役立ちます。

インヴェンション 第8番 ヘ長調 (BWV 779)

カノンという技法が用いられており、一つの旋律が少し遅れてもう一つの旋律によって模倣される様子を体験できます。

音楽的な対話を感じやすく、旋律を追いかける楽しさを味わえるでしょう。

シンフォニア 第1番 ハ長調 (BWV 787)

3声のシンフォニアの中でも、比較的穏やかなテンポで、旋律も歌いやすいのが特徴です。3つの声部がどのように絡み合い、ハーモニーを生み出しているのかを感じ取る良い練習になります。

これらの楽曲は、技術的な難易度だけでなく、音楽的な構造も比較的理解しやすいため、初心者の方が対位法音楽の基礎を学ぶのに適しています。焦らず、ゆっくりと時間をかけて取り組むことが大切です。

おすすめの作品(中級者)

インヴェンションとシンフォニアに慣れてきた中級者の方には、より多様な音楽的表現や、少し複雑な対位法が用いられている楽曲に挑戦することをおすすめします。

インヴェンション 第4番 ニ短調 (BWV 775)

力強い主題と、それに応えるように現れる旋律が印象的な楽曲です。同形反復や反行形といった技法も用いられており、より深い楽曲分析にも挑戦できるでしょう。

インヴェンション 第13番 イ短調 (BWV 784)

特徴的なリズムと、左右の手の音型的な動きが組み合わされた楽曲です。反復主題グループという手法も用いられており、楽曲の構成をより意識して演奏する必要があります。

シンフォニア 第9番 ヘ短調 (BWV 795)

美しい旋律が印象的で、アリオーソ(歌謡風)の様式も感じさせる楽曲です。

三重フーガという高度な作曲技法が使われているため対主題との絡み合いが豊かで、より表情豊かな演奏を目指すのに適しています。

シンフォニア 第15番 ロ短調 (BWV 801)

他のシンフォニアとは異なり、声部の動きが特徴的で、2声の対位法的な楽曲として捉えることもできるかもしれません。

楽曲の構成も独特で、バッハの多様な作曲技法を垣間見ることができます。

これらの楽曲は、技術的にも音楽的にも、初心者向けの作品よりも一段階レベルが上がります。

しかし、一つ一つのフレーズを丁寧に歌い、声部間の対話を意識しながら演奏することで、より豊かな音楽表現を身につけることができるでしょう。

おすすめの楽譜

ヘンレ版(おすすめ)

いわゆる「原典版」といわれる楽譜の中で最もポピュラーで、よく使われている楽譜です。

バッハは自身の鍵盤楽曲の中でスラーやスタッカートの指示を具体的に出すことはまれで、一見すると音符しか書いていないまっさらな楽譜のように感じられるかもしれません。

しかし、このまっさらな楽譜に奥行きを感じてほしいのです。

書かれていないけど、ここはスラーをつけてみよう、あるいはスタッカートで演奏してみようといった自由な発想の元に演奏してほしいのです。

こういった表情付けには一定のルールがありますが、そういった背景については各自レッスンを受けつつ手とり足取り教わっていただければと思います。

最終的には感覚が大事になってきます。

ピアノ学習者の方々には、ぜひ原典版での学習をおすすめしたいと思います。

ブゾーニ版(初学者の参考に)

それでも、原典版の楽譜に表情付けを行っていくのは、特にはじめてこの作品を学ぶ方々にとってはハードルが高いものです。

そこでおすすめなのがフェルッチオ・ブゾーニ(1866 – 1924)が編纂した、ブゾーニ版を参考にすることです。

ブゾーニといえば、「シャコンヌ」の編曲で有名ですね。

そのブゾーニは、バッハの作品の楽譜に表情付けを行い、事細かに楽譜に記載してくれました。

この記載の仕方には一貫性があり、また当時の演奏習慣をうまく反映した内容で演奏するうえで大いに参考になるでしょう。

メインの使用にはおすすめしませんが、ある程度慣れるまではこれを参考にしながら原典版の楽譜で学んでみるのも良い選択と言えるでしょう。

まとめ

今回のブログでは、バッハの「インヴェンション」と「シンフォニア」が、ピアノ学習者にとって非常に価値のある教材であることを解説しました。

これらの楽曲は、単なる指の訓練に留まらず、指の独立性、左右のバランス、複旋律の把握能力、音楽的な表現力、楽曲構成の理解、フーガへの導入、創造性の刺激、そしてバッハ音楽への理解深化といった、多岐にわたる学習効果をもたらしてくれます。

初心者の方には、比較的取り組みやすい楽曲から始め、焦らず丁寧に練習を重ねることをおすすめします。中級者の方には、より複雑な楽曲に挑戦することで、更なる技術向上と音楽的な理解の深化を目指していただきたいと思います。

「インヴェンション」と「シンフォニア」は、何世紀にもわたり、多くの音楽家や学習者に愛されてきた普遍的な魅力を持つ作品です。これらの楽曲を通して、皆さまのピアノ学習がより豊かなものとなり、音楽を愛する心を育んでいただければ、ピアノ講師としてこれほど嬉しいことはありません。

もし、今回の記事を読んで「インヴェンション」や「シンフォニア」に興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度楽譜を開いて、その美しい音楽に触れてみてください。

そして、もしピアノの学習についてより深く学びたいとお考えでしたら、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

参考文献

- 市田儀一郎. バッハ インヴェンションとシンフォニーア. 音楽之友社 ↩︎